El gabinete del Ingeniero Macri representa el mayor desembarco de la historia de gerentes de grandes empresas en las áreas más sensibles del Estado. La novedad dejó asomar una discusión sobre las lógicas distintas que rigen el mundo de los negocios y la administración de lo público. Pero el debate parece obturado por la ensoñación expectante que genera cada nuevo inquilino al llegar a la Casa Rosada, y soslayado por la mitad más uno de la población que ungió presidente al heredero de una de las mayores fortunas del país.

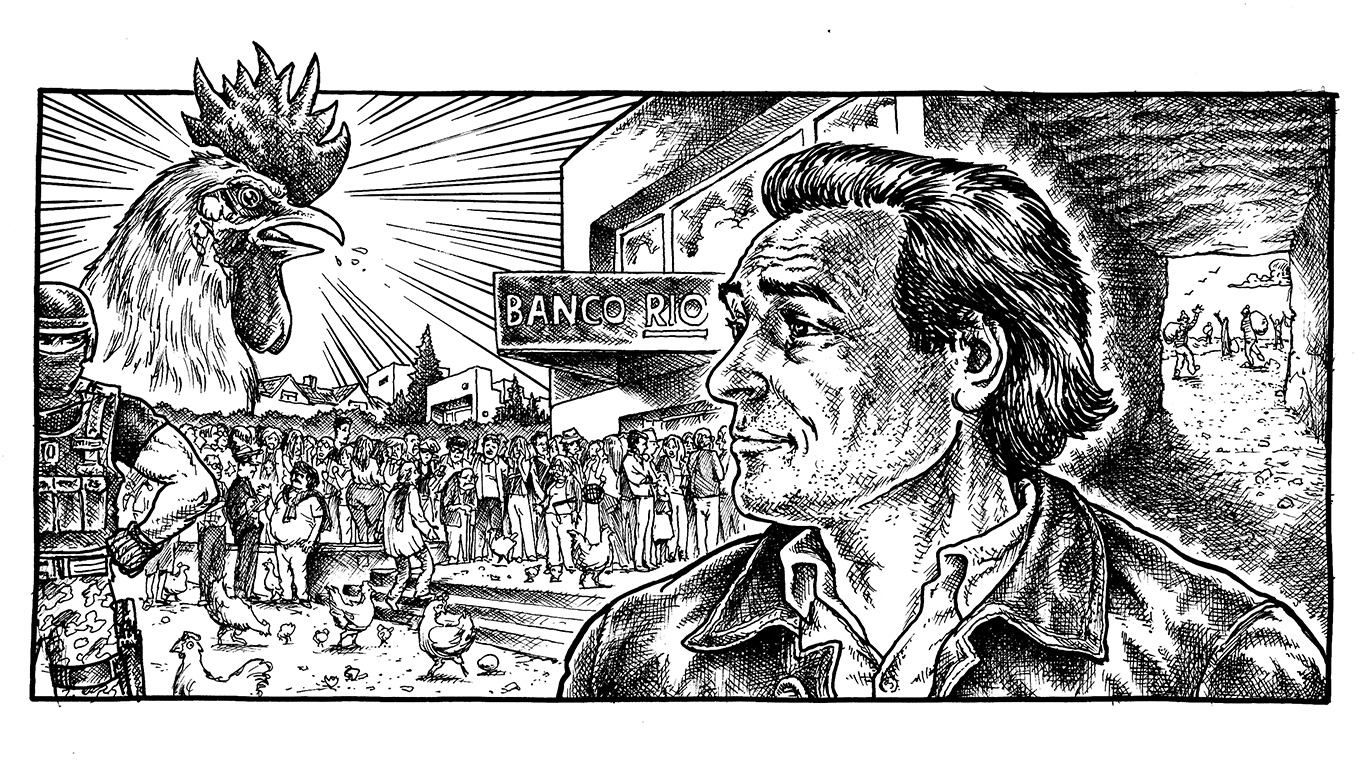

El ideal del “empresario exitoso” que arriba blandiendo su espada flamígera para limpiar la política de sus vicios e ineficiencias siempre estuvo en el ADN del PRO, como retrataron Gabriel Vommaro, Sergio Morresi y Alejandro Bellotti en su radiografía ahora imprescindible (Mundo Pro, 2015) de la fuerza que logró llegar a la Casa Rosada en una década, tras haber virado a un pragmatismo que le permitió superar sus propias limitaciones. Lo novedoso de este elenco gobernante pura sangre, surgido de la élite de los negocios y de las universidades donde se forman o las oenegés de las que se nutren sus cuadros directivos, es que terminó por colonizar áreas donde ni siquiera el onganiato se había animado a colocar sus tecnócratas, en la primera dictadura que decidió seguir al pie de la letra aquella prescripción de Saint-Simon exhumada en twitter por el economista Pablo Gerchunoff: “Los industriales, y no los juristas y los metafísicos, le darán la prosperidad a Francia. Hay que pasar del gobierno de los hombres a la administración de las cosas”.

La problemática es mucho más abarcativa que el slogan elitista y exitista que define a este elenco de gerentes como “los mejores”, inspirado en la ética protestante norteamericana y su proverbial desprecio por los “perdedores”, que allá aprenden desde chiquitos y esparcen por el mundo vía Nickelodeon. Pero es también más compleja que los prejuicios simétricamente simplones que enarbola el progresismo autoproclamado para censurarlos aún antes de verlos andar sus primeros pasos. Porque no es cuestión de repudiarlos por razones epidérmicas ni trazar un corte basado en las declaraciones juradas patrimoniales o en el código postal, en el cual por otra parte quedarían del mismo lado que Cristina Kirchner, Daniel Scioli o Aníbal Fernández. Ni de inventariarlos sin más como “la derecha patronal” cuando las patronales realmente existentes dividieron por mitades sus apuestas en forma de donativos de campaña, y hasta en algunos casos (como los de Eurnekian o Coto) fueron más generosos con el candidato del Frente para la Victoria. Se trata de determinar si el desembarco expresa la intención de imponer un nuevo régimen que, bajo el ropaje de la meritocracia de self made men que siempre agitó el liberalismo económico para endulzar los amargos sacrificios que exige a las mayorías, apunte a profundizar el ya insoportablemente desigual reparto de la riqueza en la Argentina.

Los propios dueños del capital discutieron en todo el mundo, durante la segunda mitad del siglo XX, sobre el rol en las empresas de esa élite gerencial que irrumpió cuando aparecieron los primeros elefantes blancos del capitalismo. John K. Galbraith los bautizó como la “tecnoestructura”, una clase divorciada de los patrones en ideas, cultura y formación, con sus objetivos propios, a veces incluso contrapuestos a los de ellos. ¿No vale la pena preguntarse entonces por los posibles conflictos de intereses que pueda generar el abordaje del Estado por parte de tantos CEO juntos? ¿No hay enseñanzas que extraer de las experiencias de tecnócratas como Álvaro Alsogaray, Adalbert Krieger Vasena o Domingo Cavallo en estas pampas, o de los Chicago Boys del Chile pinochetista? ¿Es acaso estéril interrogarnos sobre el rédito individual, corporativo o de clase, que esperan quienes renuncian a la mitad de sus ingresos o más para abrazar la función pública?

La carrera empresarial, a diferencia de lo que ocurre con la administración pública en nuestro país, se transita a través de un prolongado escalafón a lo largo del cual las compañías cimentan la identificación del ejecutivo con el capital que ayuda a reproducir. Son décadas de fidelización como las que transitó en Shell el flamante ministro de Energía Juanjo Aranguren, veterano de mil batallas durante sus 37 años en la petrolera angloholandesa en cuyo cuartel general de Houston se piensa a más largo plazo que en el Pentágono. Son vidas como la de Isela Costantini, la nueva jefa de Aerolíneas, de lujo cebado por multinacionales cuyos directorios comparten una porción de la plusvalía que obtienen con sus capataces supercapacitados (porque ya no vale decir ilustrados) para que ellos sigan regenteando el crecimiento de la torta, que invariablemente se sigue repartiendo mal. O trayectorias como la del ahora ministro de Producción, Pancho Cabrera, quien dirigió cinco años Hewlett-Packard, fundó luego la AFJP Máxima (líder de una actividad que estafaba sistemáticamente a los futuros jubilados endosándoles las pérdidas de sus apuestas bursátiles y a los inversores minoristas que caían en la trampa de sus pases de manos, como exhibió el extinto decano de periodistas Julio Nudler) y prosiguió su carrera en el HSBC, el banco Roberts, La Nación y luego Clarín.

Así como con Cabrera como ministro de Desarrollo Económico en la Ciudad se registraron decisiones del gobierno local que beneficiaron a sus antiguos empleadores (los contratos con una firma del grupo Clarín para la provisión de netbooks a los docentes y alumnos porteños y para la provisión de Internet y 3G a las escuelas, o las exenciones impositivas para las radicadas en el distrito tecnológico como Iron Mountain, proveedora clave del HSBC), la convocatoria para un puesto estratégico en la Jefatura de Gabinete del financista Mario Quintana expuso un vínculo que se había insinuado cuando Macri vetó una ley que ponía en jaque a la cadena Farmacity, la criatura más preciada de Quintana como emprendedor. Fue en 2011, cuando la Legislatura reglamentó la ley de medicamentos nacional y ordenó que los medicamentos se vendieran solo en farmacias tradicionales, siempre por mostrador y con asistencia del farmacéutico para combatir la automedicación. Eso ilegalizaba el “modelo Farmacity” y obligaba a la cadena a reacondicionar todos sus locales para seguir operando, lo cual jamás ocurrió gracias al veto del Ejecutivo. Por si faltaran pistas sobre la génesis de la decisión, Quintana había publicado un libro en coautoría con su compañero de facultad Horacio Rodríguez Larreta (Domando al Elefante Blanco, 1998) donde ambos ponderaban las privatizaciones del menemismo.

Tampoco conviene comprar la infalibilidad de “los que saben”, esgrimida en muchos casos con reverencia aspiracional por quienes jamás ocuparán un puesto de ese tipo. Para relativizar aquello de que los CEO del nuevo gabinete son imbatibles “como el Barça”, como se apuró a definir el presidente de la Asociación de Bancos, Claudio Cesario, vale citar la quiebra de la cadena de minimercados Eki, donde los socios y accionistas mayoritarios eran ni más ni menos que Quintana y Cabrera. Por no aludir a la bancarrota de Sevel, que piloteó en persona el heredero de Franco. Tampoco fueron muy rentables para la editorial Sudamericana ni para Telecom las funciones que cumplieron allí Pablo Avelluto y Susana Malcorra respectivamente.

Los incentivos de los gerentes o empresarios que se vuelcan a la función pública, incluso aunque no incurran en corrupción lisa y llana, son contradictorios en varios planos. Es habitual que los funcionarios con perfiles profesionales o técnicos tejan vínculos desde el Estado que les aseguran el sustento o la continuidad de sus carreras una vez abandonada la gestión, y en todos los casos falta mucho escrutinio público sobre los favores que eventualmente ofrendan a quienes serán más adelante sus empleadores o mecenas de sus fundaciones. Lo mismo corre para todos los ministros de Trabajo que llegaron a Alem 650 después de haber asesorado a gremios, y para los economistas cuyas consultoras tienen clientes que golpean la puerta de sus despachos cuando llegan a ocuparlos. Son límites difusos y podría aducirse que todo candidato a un puesto de responsabilidad carga con su propia biografía. Pero la fidelidad de los alfiles corporate es, ante todo, con la organización que los convirtió en lo que son. Y la de los empresarios que ponen en riesgo su propio capital, con ese capital que también preserva su lugar privilegiado en la sociedad.

¿Qué pasará si alguna otra firma del fondo Pegasus creado por Quintana (como Freddo o el Tortugas Mall) se ve amenazada por una ley del Congreso con él como número dos de la Jefatura? ¿Y si debe terciar en la reglamentación de alguna norma sobre laboratorios, que se convirtieron en sus enemigos mientras gestionó Farmacity? ¿Cómo actuará el nuevo secretario de Comercio, Miguel Braun, cuando deba evitar abusos de posición dominante por parte de La Anónima, la cadena de supermercados de su tío Federico Braun, generoso benefactor de la campaña del Pro? ¿Cómo le irá a un gigante de los servicios públicos privatizados como Telecom, que coló en el gabinete de Vidal a su gerente de Recursos Humanos como ministro de Trabajo y a su ex CEO como canciller? ¿Qué pueden esperar los fondos de inversión Axis y Convexity de las resoluciones que tome para regular el mercado su fundador, Luis Toto Caputo, flamante secretario de Finanzas de Alfonso Prat-Gay y ex presidente del Deutsche Bank? ¿Cómo inclinará el fiel de la balanza el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Leonardo Sarquis, en la pulseada de la semillera Monsanto, donde dirigió hasta hace poco una división clave, con los productores de granos a los que exige el pago de regalías mediante intimaciones judiciales? ¿Y cuando Aranguren le fije el precio del gas en boca de pozo a Shell?

Son incompatibilidades de distintos grados, matizables pero en absoluto desdeñables como sugieren quienes enarbolan falazmente el mal de muchos y recitan de memoria el rosario de Ricardos Jaimes y Lázaros Báez a los que nos acostumbró el kirchnerismo. Los entusiastas del nuevo gobierno citan también el contraejemplo de Guillermo Dietrich, quien venía de conducir la concesionaria que fundó su padre e impulsó no obstante como ministro de Transporte porteño las bicisendas y el metrobús, deplorados por los automovilistas. Dietrich sigue siendo accionista de la concesionaria aunque delegó su dirección en parientes. Y reivindica su derecho a serlo. Distinto piensa Juan Cruz Avila, CEO de su propia productora televisiva, quien aceptó manejar un abultado presupuesto en el Ministerio de Educación de Esteban Bullrich. “Si me ofrecieran manejar Canal 7, que es lo que sin dudas calza con mi curriculum, no lo aceptaría porque para mí la televisión es un negocio y lo que yo quiero es contribuir”, le dijo a La Nación.

Cuando el tecnócrata llega a un despacho estatal suele hacerlo temporariamente, como un alto en su verdadera carrera, un sacrificio que vende hacia fuera como altruista, tras el cual volverá “a laburar”. Aunque su CV incluya más años de pasillo ministerial que de oficina privada, nunca se reconocerá a sí mismo como un funcionario público y hasta abominará de los burócratas que sí lo hacen. Si las circunstancias lo llevan a enfrentarse con los intereses con los que sí está comprometido, simplemente dará un paso al costado. Lo hizo en octubre de 2001 Julio Dreizzen, subsecretario de Financiamiento de Cavallo pero ante todo exgerente de Mercado de Capitales del Banco Galicia, de donde venía de hacer negocios durante toda la década del 90. Cuando Mingo propuso un aplazamiento de los pagos de deuda del fisco con los bancos locales pero con un tope de tasas para hacerlo sostenible, Dreizzen debió optar entre ambas lealtades. Renunció sin dudar. La City es especialmente vengativa con sus hijos ingratos.

El tsunami actual de gerentes que avanza sobre reparticiones públicas tiene además un inconfundible sabor a revancha frente a una herejía del kirchnerismo que apenas fue registrada por la sociedad pero que irritó como pocas al planeta managerial: la irrupción en las cúpulas de las 42 mayores empresas del país de un grupo de enviados del Ministerio de Economía, que bajo la batuta de Axel Kicillof empezaron a ejercer los derechos que le conferían al Estado las acciones heredadas de las AFJP. Esos economistas jóvenes, en su mayoría keynesianos y hasta (¡oh!) marxistas, sintieron el rigor de la derrota en las reuniones de directorio a las que les tocó asistir cuando Macri ya se perfilaba como ganador para el 22 de noviembre. Si hacía poco habían aprendido a pedir la palabra para exigirles que invirtieran más o que no despidieran personal a los jefes del Macro, de Siderar o hasta de Mirgor (fundada por el propio Mauricio con su amigo Nicky Caputo en los 80), el fin de ciclo expuso a esos intrusos a bromas cargadas de rencor de clase, como la de los directores privados que se pasaron una hora entera charlando sobre el mundial de rugby y riéndose de la ignorancia que demostraba el personero estatal sobre la materia. Cuando el axelista reclamó hablar de una vez sobre la empresa, le respondieron muy serios que lo harían al mes siguiente con el que viniera en su lugar. Leñadores del árbol caído, como dice Asís.

También está el detalle del sueldo. Lo admitió un miembro del gabinete nacional cuando María Eugenia Vidal intentaba armar el suyo en la provincia: “Está muy difícil. Ninguno de los candidatos buenos que podemos convocar va a ir a laburar de ministro por 40 lucas”. En la Nación, el ingreso para ese cargo se estira hasta 115 mil pesos mensuales. Pero no tiene parangón con los 250 mil pesos que se lleva a la casa un CEO de primer nivel, a lo que se suman bonus anuales que llegan a decuplicar esa cifra.

Incluso suponiendo que todos resignan ingresos por amor a la patria y que se mostrarán inflexibles con las demandas de sus benefactores y socios, súbitamente más atraídos por el bronce que por la plata, la colonización del Estado por parte de cuadros empresariales tendrá un impacto innegable en la sociedad. Como teorizó Foucault cuando asomaba el primer neoliberalismo, las transformaciones que se registran a nivel agregado son mucho más significativas que la suma de todos los avances individuales sobre el Estado. No es simplemente una vuelta al liberalismo clásico, e incluso no tiene nada de liberal en términos de respeto por las libertades individuales. Se trata de incrustar la racionalidad económica al criterio tradicional de soberanía moderna. Basar la legitimidad en la eficacia de gestión, antes que en el ejercicio de la representación. El imperativo saintsimoniano de gestionar los asuntos públicos como si fueran procesos económicos es el último grito del capitalismo posneoliberal, acaso el gesto más audaz de esta nueva derecha dispuesta a renovarse. El Estado macrista no promete garantizar derechos sino proveer servicios. Y para hacerlo, nadie mejor que los hombres de acción, de empresa: los administradores de las cosas.