El tercer acto del Ciclo Ciudad Revuelta tuvo lugar el último día de julio. Y otra vez el Centro Cultural Torquato Tasso se vistió de lleno completo. El panel, heterogéneo y sustancioso, prometía un debate inédito en nuestras costas sobre un asunto urgente de la vida contemporánea: el futuro del trabajo. Para bajar el tema a tierra, los organizadores propusieron una ristra de preguntas instigadoras: ¿Hay vida después del empleo? ¿Cómo responde el sindicalismo ante los cambios tecnológicos en la producción? ¿Qué impacto tiene el movimiento feminista en la lucha de la clase trabajadora? ¿Se puede reconstruir una estrategia común para el conjunto de las y los laburantes? ¿Puede el capitalismo que viene garantizar el bienestar de toda la sociedad?

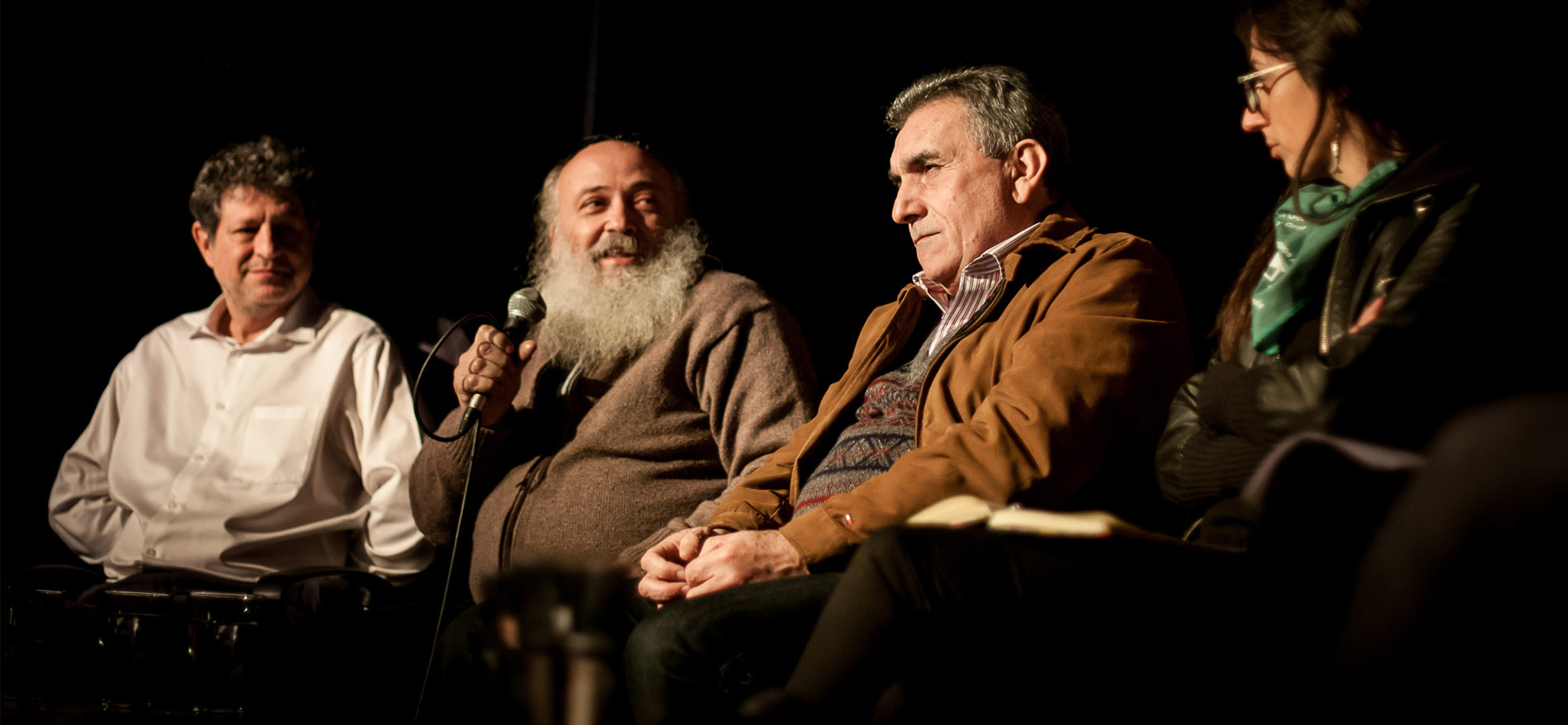

Los expositores elegidos, voces autorizadas en la materia, aceptaron con interés el desafío: Juan Carlos Schmid, actual secretario general de la CGT, es uno de los cuadros gremiales más reflexivos y de mejor formación en el movimiento obrero organizado; Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, fundador e inspirador del sindicalismo de la economía popular, surgido a partir de las reconfiguraciones del capital en el siglo XXI; Verónica Gago, integrante del colectivo Ni una menos, militante e investigadora del movimiento feminista, uno de los vectores de radicalización política más dinámicos del presente; Eduardo Levy Yeyati, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, y autor de varios libros sobre la mutación laboral contemporánea. También se sumó Matías Tombolini, Presidente del Consejo Económico y Social de la ciudad de Buenos Aires. Luego de la bienvenida a cargo de Rafael Klejzer, principal referente de la CTEP local, Maisa Bascuas condujo las intervenciones y formuló las preguntas a cada uno de los panelistas.

El capitalismo ya no le garantiza el bienestar a toda la población a través del trabajo asalariado, como sucedía en el siglo XX. ¿Qué pueden hacer los marginados del empleo formal en blanco para conseguir un lugar digno en la sociedad que viene?

Pérsico: Muchas gracias por ofrecer este espacio de reflexión. En realidad no sé qué es lo que tenemos que hacer; lo que sí sé es lo que estamos haciendo. En la Argentina, y creo que también en el mundo, han cambiado las condiciones del capitalismo. Este ya no es el viejo capitalismo que conocíamos. Los modelos alternativos que construimos los trabajadores tampoco aparecen como salidas posibles al capitalismo de hoy: ni el socialismo real, ni el Estado de bienestar, ni el peronismo en nuestro caso resuelven los problemas que nos plantea este nuevo capitalismo.

La primera cuestión que notamos desde las organizaciones sociales es que la problemática del trabajo había cambiado totalmente. En los barrios veíamos cómo el capitalismo dejaba al margen de los procesos productivos a montones de compañeros. Entonces, empezamos a trabajar con lo que en ese momento llamaban “los desocupados”. Los mismos militantes que habían peleado en otro momento con otras herramientas, empezaron a ver una nueva problemática en el barrio: la desocupación, la falta del trabajo, la marginación estructural de sectores de la población, regiones enteras que quedaban en esa situación. Recuerdo que las primeras discusiones tenían que ver con sentirnos nuevamente trabajadores. Nos decían que éramos los “movimientos de desocupados”, pero nosotros nos pusimos Movimiento de Trabajadores Desocupados, es decir le agregamos la T.

Ese proceso de identificarnos que viene desde aquel entonces, desde fines de los noventa, me dio el momento más lindo de mi vida. Fue cuando Smith y el triunvirato que conduce la CGT, veinte años más tarde en el Salón Felipe Vallese, nos reconocieron como trabajadores. Fue un camino largo el que hicimos hasta llegar a ese lugar, porque al principio apenas éramos “sujeto de derechos”, así nos decían. Habíamos pasado de ser “los que producían el mundo” a convertirnos en “sujeto de derechos”. Montones de palabras neoliberales para explicar un problema que era económico, consecuencia de un modelo de capitalismo supranacional y especulativo. Hoy, de cada once pesos que se ganan en el sistema financiero, uno el capitalismo lo gana en la explotación, con la plusvalía; lo que llamábamos la explotación del hombre es un peso contra once del capital financiero. La consigna que ya aparecía en los barrios desde fin del siglo pasado era: “Por favor, explótenme, quiero ser parte de ese uno al que explotan”. Porque el otro recurso, esos once pesos, ¿de dónde salían? Tardamos un tiempo grande en darnos cuenta de que también salen de nosotros, porque hay una explotación indirecta que es la explotación de la marginación, sacar recursos de nuestros lugares para llevarlos a otro, y el Estado no es inocente en ese camino.

La segunda discusión que tuvimos fue cuál metodología íbamos a utilizar para luchar porque la huelga ya no servía. El paro dejó de ser una herramienta para resolver los problemas de la clase trabajadora. Ya ni siquiera podíamos pelearle al patrón porque nos habían sacado al patrón de la fábrica, y apareció un tipo que era el CEO, que venía a administrar ese pedacito de capital financiero que habían puesto en esa fábrica. Antes íbamos a golpearle la casa al patrón, lo molestábamos un poco para ver si podíamos sacarle algo; ya no sabíamos ni dónde estaba.

Un paréntesis. Estuve leyendo las propuestas que la política se ha dignado en escribir sobre qué hacer ante la crisis. Escribe uno, escribe otro, leí cuatro o cinco trabajos que se van a presentar en estos días y la verdad es que dicen todos los mismo: nosotros no existimos, no veo ninguna propuesta para el cincuenta por ciento de la sociedad argentina, y en aquel momento tampoco veíamos propuestas que nos tuvieran en cuenta. La primera lucha fue esa: volver visible esta realidad que la política no quería reconocer. Salir a la ruta fue una manera de mostrar esto. En el barrio veías pasar los camiones que llevaban mercadería, pero en el barrio no veías nada de eso. Así que hubo que salir a movilizarse, hacer las grandes marchas sobre las ciudades, los escraches, aparecieron montones de nueva formas de pelea y organización.

La organización en el barrio trató de suplir las cosas que el Estado nos iba robando, como el roperito comunitario para que los compañeros se vistan, la olla popular para que la comida alcance, inventamos el tema de los promotores de salud, y no sé cuántas cosas más. Teníamos coordinadores para cada cosa en el barrio que el Estado no hacía. Al principio empezamos a reclamar planes sociales y comida, y la primera reivindicación que se nos ocurre es: “Necesitamos subsidio del Estado”. Hicimos grandes movilizaciones, puebladas y mucho lío para que la política mirara y los subsidios empezaron a aparecer. Yo digo siempre que el momento de quiebre fue cuando hicimos Cutral-Có y el Norte. Hasta entonces llevábamos a la gente a las movilizaciones, pero a los cortes no porque cada corte terminaba con palos y a la bolsa, es decir, terminaba con represión. Yo en ese momento fui, yo qué sé, unas cuarenta veces preso por esos cortes. Pero aparecen los primeros: en Corrientes aparece un corte muy masivo, que es el corte del puente; después vienen los cortes del Norte y con estos empezó a aparecer el Estado con los subsidios y la comida. Cuando nos juntábamos les decíamos “la comunidad organizada” –porque venían del peronismo también–, y organizaban el trabajo, organizaban todo. Después vinimos para acá, para Buenos Aires, y empezamos a cortar todo, por supuesto con la misma metodología. La Gendarmería tiene un censo, y hasta ese momento había más o menos cuarenta cortes por año en la Argentina; después de eso hubo ciento y pico de cortes en tres meses, había más de cien cortes, cortaba todo el mundo, ¿por qué? Porque el Estado había empezado a hacer aparecer los planes sociales y la gente salía a la calle a pedir los planes sociales.

Después llegó la universalización de esas políticas sociales con la Asignación Universal por Hijo y con montones de cosas que fueron apareciendo de la política. Llegamos a un punto en donde el cincuenta por ciento de los hogares argentinos reciben más del Estado que de su trabajo, es una cifra de 2015. Hoy, antes de venir, estuve mirando las cifras del INDEC: el sesenta y ocho por ciento de los argentinos recibe el treinta y siete por ciento del Estado y no de su trabajo, con todas las políticas sociales que aparecieron a partir de los reclamos que hicimos nosotros. Pero nos empezamos a dar cuenta de que eso no servía, porque el subsidio no organizaba socialmente a los compañeros y, con el tiempo, se transforma en una enfermedad social que no organiza a la familia sino que la destruye. A partir de ahí comenzamos a insistir con el tema del trabajo, a organizar cuestiones productivas: conseguir una maquinita, conseguir una plancha, una máquina de coser para hacer remeras, o bordaditos para venderlos en la feria del barrio. El problema del trabajo se volvió una meta central para nosotros porque la política nos seguía dando subsidios, no nos veía como trabajadores. Empieza a aparecer la idea de la economía popular y, más allá de las organizaciones, los compañeros comienzan a levantarse y a decir: “Bueno, esto va para largo, va para siempre”. Ya no esperaron la reincorporación a la fábrica, porque la fábrica estaba abandonada y los chicos iban a jugar a la pelota adentro o la utilizábamos como vivienda –las fábricas de San Martín las transformamos en villa. Aparecieron otros problemas (después quiero hacer una referencia chiquita por lo menos al tema de la tierra). Y aparece un problema más profundo, la cuestión del modelo: un nuevo modelo desde los trabajadores, porque desde la política no va a venir. Les aclaro: los modelos alternativos nunca salen de la política y menos de la academia.

Los trabajadores juntan plata en el Estado, porque los bancos se la roban –esto lo decía Perón. Y juntan ideas en el Estado, tecnología y capacidad, porque la universidad es el espacio que utiliza la burguesía para seguir desarrollándose. Con esto no quiero ir en contra de las universidades ni nada por el estilo, pero sí decir que no va a salir de ahí un modelo alternativo. Y espero que no salga tampoco de Europa, de un señor barbudo que escribe cosas, porque tampoco sale de ahí: el programa alternativo lo construyen los trabajadores. Nosotros propusimos un puntito de lo que va a ser ese programa alternativo (que hoy no tenemos) a este capitalismo, y acá lo llamamos “economía popular”. En otros lugares lo llaman de otra manera, pero empieza a haber coincidencias en el mundo sobre ese programa alternativo que llamamos economía popular. Al principio, ya les digo, no lo llamábamos economía popular, le pusimos “socialismo criollo”.

Esta era la idea central: los compañeros estaban recuperando su trabajo. Salían a vender chipá, a vender pan, no se quedaban en la casa. Resistían la falta de empleo y hacían cosas, salían a vender con la manta, los corrían de acá y se iban para otro lado. Se resistían a vivir donde los querían llevar a vivir, se resistían a vivir en la marginalidad. Y empezaron a construir una economía, y a partir de ahí empezamos a construir una teoría, que es la economía popular. Al principio, entonces, fuimos movimientos piqueteros, porque lo que hacíamos eran cortes de ruta; después fuimos organizaciones sociales porque organizábamos el trabajo comunitario; y después armamos nuestro sindicato que es la CTEP. ¡A la mierda! Llegamos al punto máximo: que se empezara a discutir que somos un pedazo de la clase trabajadora, y tenemos ideas y un programa desde este lugar, explicándole al mundo, explicándole a la sociedad y a los políticos, una nueva teoría económica basada en este pedacito de la sociedad.

Después, tenemos que juntarnos en la clase trabajadora, volver a la CGT, no solo para resistir al modelo, que lo venimos haciendo muy bien, es una cuestión mucho más estratégica: necesitamos juntarnos con los otros sectores de los trabajadores para construir el germen de un proyecto que sea alternativo a esto. Que no sea la integración que han logrado las políticas que hasta ahora se han implementado para nuestros sectores, que transformaron a los compañeros que eran trabajadores en consumidores. Nos dan algo de plata, una tarjeta para bancarizarnos, y podemos ir a gastar un poquito al shopping, pero hasta ahí. No hablemos de educación, no hablemos de salir de esa situación, no hablemos de tierra, de vivienda, de esas cosas no hablemos, de trabajo, de dignidad. Entonces se trata de una de las cosas centrales, porque no inventamos la economía popular ya que la economía popular está ahí, nosotros peleamos por la dignidad de esa economía popular. Para que la Constitución Nacional se cumpla con los sectores de la economía popular, para que se cumplan las leyes sociales. Es por eso que queremos parecernos lo más que podamos a la historia de nuestro movimiento obrero. Por eso es que hablamos de paritaria social cuando nos ponemos a discutir las condiciones del sector con el Estado. Por eso no hablamos más de planes sociales, no queremos más planes sociales, queremos salario social complementario. El compañero está trabajando y es un trabajador, pero no le alcanza para vivir, entonces acepto sí la limosna del Estado y el plan social, pero no la quiero como plan, la quiero como salario, porque es la dignidad del salario la que te recupera a vos con la dignidad ante tu familia, ante la sociedad, ante los otros. Y quiero mejorar mi productividad, sí, quiero mejorar mi productividad, y quiero producir mejor, sí, quiero producir mejor. Para eso necesitamos, ahí sí, a la academia, a los políticos, ahí los necesitamos para que nos digan cómo lo hacemos.

Nosotros teníamos un problema y encontramos un camino; ahora necesitamos profundizar ese camino y que la política, la academia y nuestros hermanos trabajadores se hagan cargo de esta situación y empecemos a construir política ahí, en ese lugar, con estos compañeros que están trabajando, que producen. El INDEC empezó a medir la productividad que nosotros llamábamos “productividad oculta”. Siempre doy este ejemplo: cuando una compañera nuestra en el barrio agarra un litro de leche y un vasito de yogur que guardó del yogur anterior, lo mezcla y hace un litro de yogur, ahí hay una “productividad oculta” que no está en el balance de la productividad. O cuando se cuida a un abuelo. O cuando las viejas nuestras del barrio van, revuelven la olla y le dan de comer a los pibes. O cuando a los compañeros nuestros de la universidad los sacamos de ahí, los llevamos al barrio y les decimos: “Hacé los pollos al corral y limpiá mocos, empezá por ahí, empezá a amar a los humildes, y empezá cuidándolos y hacerlos hacer los deberes a la tarde, porque el Estado nos prometió una educación con doble escolaridad y la doble escolaridad la hacemos nosotros en el comedor nuestro”. Y traemos a los pibes de la universidad y enseñan a leer y escribir, transfieren poder de una clase social a otra clase social. Nosotros decimos que ellos construyen poder popular. Le transfieren poder al que no tiene poder, al que necesita el poder, al que no es parte de la sociedad, al que no es parte del Estado, de un Estado trunco. Perón se enorgullecía de tener la mitad de la Cámara de Diputados integrada por trabajadores, de tener 6 de los 8 ministerios a cargo de trabajadores, de tener los agregados obreros. Una democracia más completa, donde el Estado, que es el lugar en el que se tiene que discutir el bien común, también tenga la participación de las mayorías, no solo de las minorías. Un Estado más parecido a su pueblo.

Fuimos una organización piquetera, fuimos una organización social y hoy somos un sindicato, y empezamos a discutir un modelo de país. Y quiero decir una cosa: nosotros venimos planteando la idea de que también la economía popular puede ser una solución a muchos de los problemas que tenemos. Otra de las características del neoliberalismo es la urbanización del mundo: la gente se va en masa a vivir a las ciudades. En nuestra época la gente se iba a vivir a las ciudades porque allí había trabajo. Hoy se van a vivir a las ciudades porque llega más política social; porque estás más cerca del poder y podés ir a tramitar mejor una pensión, esto o aquello; porque no hay más trabajo en la ciudad, pero hay más cartón, y no es lo mismo ser cartonero en un pueblito del interior, en Jujuy, que ser cartonero en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros sabemos las diferencias. Pero ¿qué queremos decir con esto? Que esta economía popular puede generar muchísimo trabajo en la sociedad, el que genera y más.

Uno de los problemas graves de la Argentina es el de la tierra. Nosotros tenemos el 8% de la población viviendo en el campo; no hay país en el mundo con este porcentaje. Luxemburgo, los Países Bajos que no tienen tierra y que hacen diques para que se junte la tierra y ahí sembrar, tienen el 10%; Italia tiene el 30%, o sea 20 millones de tipos viviendo en el campo, y es una piedra en el medio del mar. La provincia de Buenos Aires tiene las mismas dimensiones y tiene 400.000. Italia produce en ese lugar la misma riqueza agropecuaria que produce la Argentina. Si vos mirás los datos del Banco Mundial, Italia produce lo mismo, el mismo Producto Bruto Agropecuario en una piedra en el medio del mar, pero tiene 20 millones de tipos laburando, y nosotros tenemos 400.000. ¿Este modelo agroexportador resuelve el problema de la gente? Yo nunca pensé que el problema de la economía de las cosas, hacer más cosas, fuera la solución de la economía, siempre pensé que era el hombre. Francisco nos decía cómo es esto, que en la economía vale más el que produce más, no el que es mejor persona. ¡A la miércoles! Cambiaron todos los valores. Pero así mismo, un modelo de distribución de la tierra, o que los compañeros tengan donde vivir, produce más, ¿y qué lo demuestra? No lo quiero demostrar con otros países, lo demuestra Italia. Lo mismo que la situación urbana: los alemanes tienen la política de generar ciudades, las llaman “ciudades fábricas” y es parecido a lo que hizo Perón. El otro día fui a San Nicolás y miraba la ciudad que había generado Perón para atender a las fábricas. ¿Por qué? Porque decía que la gente en un lugar así, tan lindo y tan bello, con las casitas lindas, trabajaba mejor, más alegre y producía más. El patrón era el que generaba las ciudades fábricas, y desconcentraba y se llevaba a la gente a vivir al interior. Ni hablar de otros países que lo han hecho mucho mejor todavía.

Segundo punto, la economía del cuidado. ¿Cuál es el sindicato más grande de Alemania? El sindicato de cuidadores domiciliarios, un millón y medio de personas, donde el Estado pone la mitad de la plata, la mitad del salario, un salario social complementario –de ahí lo choreamos– que es la mitad del salario mínimo vital y móvil, y el que cuida pacta con el enfermo, con el niño o con quien sea cuánto más es su salario. En la ciudad de Buenos Aires hacen falta 500.000 de estos, nada más que en la ciudad de Buenos Aires.

La tercera cuestión es la obra pública. En la Argentina está todo por hacer. Recién lo hablaba con el compañero Rafa, que cuando iniciamos todo esto fuimos a un lugar donde íbamos a empezar una obra, nosotros teníamos 500 compañeros trabajando en esa obra, las empresas cuando hacen la misma obra ponen 60. Porque para nosotros, la cooperativa fue una herramienta de los trabajadores para distribuir plusvalía. No hay plusvalía para distribuir compañeros, ya cambió la cosa, para nosotros la cooperativa es un lugar para distribuir trabajo y organizar el trabajo, es eso lo que hacemos. Hemos transformado hasta las instituciones que generó históricamente la clase trabajadora, y en ese lugar, para nosotros, lo central es el trabajo. Entonces decimos: tenemos que tener obra pública de pico y pala, porque ahí también se pueden generar muchos puestos de trabajo. Y somos mejores productivos porque lo hemos demostrado. Me estaba fijando en el último año, y nosotros –las organizaciones– tuvimos para construir, para terminar, 2000 viviendas, y las terminamos; el sector empresario tenía que terminar 5000, ¿saben cuántas terminó? Trescientas, no terminó ninguna. ¿Quién es más eficiente? Ante la inflación ellos se van de la obra; nosotros sabemos que van a vivir nuestros compañeros ahí, y nos quedamos y nos sacrificamos, y esperamos para ver cómo resolver los problemas. Eso es la economía popular, compañeros, es la organización del pueblo para eso, y es eso lo que nosotros pretendemos del Estado y es lo que le reclamamos a la política. Le vamos a seguir reclamando a la política y vamos a seguir organizándonos desde la CTEP, desde los movimientos populares, para la dignificación de la economía popular. Muchas gracias, compañeros.

Las formas de producción contemporáneas emplean cada vez menos fuerza laboral. Una de las propuestas surgidas para dar respuesta a esta tendencia es el ingreso universal o renta básica. ¿Cuál es la potencia de esta idea?

Levy Yeyati: Creo que hay dos dimensiones cuando hablamos de ingreso básico: una es la viabilidad y la otra es más cultural. Por el lado de la viabilidad sería algo así: imaginemos que con la tecnología lo que hacemos es aumentar la productividad a expensas de la demanda de trabajo, entonces producimos más pero necesitamos menos gente, la torta se agranda –o es la misma torta pero con menos gente– y lo que hacemos es, a través de intervenciones del sector público transferir parte de la torta a la gente, a la masa salarial ocupada. Como se necesita menos gente, la masa en realidad se achica, pero se complementa con un salario complementario, como reclamaba Emilio, no es más ni menos que eso.

Pienso que la tecnología no va a aumentar la productividad del trabajo, sino que simplemente lo va a desplazar, como sucede por ejemplo en los peajes: no es que el peaje es más eficiente, simplemente es más barato poner un peaje automático. Una manera de compensar el impacto que tiene esto sobre el trabajo es dividiendo el trabajo entre la gente, es decir, la famosa reducción de la jornada laboral. El punto fundamental que hay que tener en cuenta cuando uno piensa en la reducción de la jornada laboral para distribuir el menor trabajo entre la misma cantidad de gente, es que si la tecnología no aumenta la productividad al reducir la jornada laboral lo que hago es reducir el salario. Entonces puede ser un instrumento de distribución en la medida en que compensa la reducción del salario y ahí es donde entra el salario complementario o la renta universal, la renta básica.

Para que nosotros podamos hacerlo, tenemos que tener un aumento de productividad tal que permita hacer esta distribución. Hoy la tecnología trae cambios en la manera en que se organiza el trabajo, incluso trae desplazamientos, vocaciones que se destruyen y otras nuevas que se crean, problemas de gente que hacía esto y que no está capacitada para hacer lo otro. No es que lo que se crea de un lado compensa lo que se excluye del otro, porque la productividad global no está aumentando todavía, no se cumple aún la idea de que la tecnología la aumenta. En el futuro la va a aumentar y vamos a tener más para distribuir, trabajaremos menos pero tendremos lo mismo. De eso se trata. La idea no es distribuir la escasez.

Todavía no tenemos esas condiciones de viabilidad y, de hecho, podemos ver el caso argentino en el que vamos de ajuste en ajuste. Entonces, para plantear hoy el ingreso universal como forma de compensación de la tecnología nos está faltando ese plus de productividad que haga que podamos tener, por un lado el incremento de la torta y, por el otro, la capacidad de redistribuirla. Aspiro a que lleguemos a eso, sino lo que vamos a tener es un desplazamiento sin productividad: eso es lo peor de los mundos. Ahora, en paralelo a esta dimensión de viabilidad que podemos llamar fiscal, de distribución, que permita que el producto no implosione y que todos finalmente trabajemos menos y tengamos lo mismo o tengamos más, hay una dimensión cultural.

Emilio la caracterizó de manera muy resumida, yo diría de manera perfecta. Emilio dijo: “el subsidio destruye familias”. El ingreso universal es un subsidio, es una transferencia gratis, una cosa que uno recibe por nada; lo que estaba diciendo Emilio es que el ingreso universal hoy, en estas condiciones, en las condiciones en las cuales están estas familias, las destruye. Y ahí hay una contradicción que me parece cultural, pero que vale la pena tener en cuenta. Una de las primeras cosas que leí cuando hablaba de ingreso universal fueron los discursos de Martin Luther King, quien defendió el ingreso universal. Nixon, que no tenía ninguna simpatía con el tema, mandó una ley al Congreso que fue discutida en Estados Unidos por dos años; una ley de ingreso universal que se llamaba “el plan de asistencia familiar”. Y lo que decía King en su último discurso antes de que lo mataran, era que había que eliminar la pobreza, había que hacer de cada uno de los ciudadanos un consumidor, volviendo un poco a entroncar con lo que decías, pero decía que luego de eliminar la pobreza había que darles trabajo.

¿Por qué decía esto King? Salvando las distancias, King estaba acostumbrado a transitar los guetos en Estados Unidos en una época donde había muchas revueltas protagonizadas por los negros. Lo que él veía era que el tipo que recibía el subsidio, el cheque del welfare, del bienestar americano, se daba a la bebida, se tiraba a ver televisión, le pegaba a la mujer, se deprimía. Cuestiones culturales que hacían que recibir dinero por no hacer nada no terminaba de cuadrar en la realidad. Por más que en términos abstractos parecía ser una mejora de bienestar, en el fondo ese ocio mal tramitado generaba un efecto contraproducente. Lo que decía King era: “bueno, démosle algo para hacer”. Él pensaba en trabajo social, trabajo de asistencia, cosas que no se evaluaban: atemos esta transferencia de ingreso universal a algo que tenga un valor social, y que el sujeto, al volverse trabajador, pueda realizarse.

A lo que voy con esto es que tenemos condicionantes culturales para el ingreso universal. Pensemos que los griegos en la época clásica no trabajaban y no tenían ningún problema, ni se deprimían, ni se daban a la bebida; trabajaban los esclavos, los filósofos que nosotros estudiamos, los ciudadanos griegos, no trabajaban. Si uno extrapola la situación, y pensáramos que las máquinas fueran como los esclavos griegos y nosotros pudiéramos no trabajar, igual tendríamos un problema cultural, porque como dice Emilio en muchos casos el subsidio, y su supuesto de un crecimiento del ocio, no se tramita de manera tan simple. Entonces, hay una cuestión del trabajo que va más allá de lo económico, a eso me refiero. Quizás el ingreso universal puede ser pensado como salario complementario, pero necesitamos la otra parte que mencionábamos recién, necesitamos darle algo para hacer a la gente, algo en lo cual se realice porque culturalmente hemos sido criados en esta ética protestante del trabajo, y no es tan fácil decirle al trabajador “a partir de ahora hacé lo que quieras”.

En resumen, entonces, hay dos dimensiones a tomar en cuenta: hay una cuestión económica por la que yo no puedo decirle a la gente “no trabajes”, si no resuelvo el problema económico. Por cierto, el ingreso universal tiene que ser suficientemente alto, porque dar un ingreso universal de pobreza sería contraproducente, pero aún si pudiera darle 20.000 pesos en el marco de la ley de emergencia social, igual todavía tendríamos el tema cultural.

Yo simplemente voy a mencionar que, en un panel que compartimos con Juan Carlos hace relativamente poco, surgió el tema del ingreso universal como el antitrabajo, y lo que está implícito detrás de esto es que el trabajo nos define. Pero entonces, ¿para qué queremos ingreso universal si lo único que queremos es trabajo? Nosotros estamos formateados para pensar así, no es la única manera de pensarlo. Creo que gradualmente –mis hijas ya la manejan mejor que mi viejo– vamos a empezar a desvincular nuestra realización como sujetos, como seres humanos, del trabajo asalariado al cual nos ha condenado esta solución capitalista de la ética protestante, pero no podemos llevarlo a cabo de un día para el otro.

¿Qué impacto tiene el movimiento feminista en las luchas y la imaginación política de la clase trabajadora?

Vero Gago: Quiero empezar contando, para dar cuenta de esta imaginación política, una actividad que se hizo hoy al mediodía, en la ciudad de Buenos Aires, una coordinación con las metrodelegadas del subte de Buenos Aires, con el colectivo Ni Una Menos y con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Lo que hicimos hoy fue tomar todas las líneas de subte coordinadamente: intervenimos los vagones, hablamos con las y los pasajeros, y en cada una de las líneas de subtes tratamos de plantear una línea de conflictividad social. Y quiero empezar por esta escena concreta que sucedió, que tomó la ciudad, porque nosotras planteamos la cuestión del aborto en términos de autonomía, en términos de conflicto laboral, en términos de violencias económicas, es decir, lo que hacemos es poner la cuestión del aborto como algo que está vinculada a una cantidad de problemas y no simplemente a una cuestión de mujeres de clase media, como se nos quiso decir en un momento.

De acá surge algo que el movimiento feminista está proponiendo en el último tiempo de manera muy fuerte: cómo el feminismo se plantea ser un movimiento popular, y para conseguir eso hay que ligarse a la conflictividad social. La cuestión del trabajo tiene así un papel fundamental, porque si el movimiento feminista empieza a ser muy masivo en la calle, a ir más allá de los lugares donde habitualmente se hablaba de feminismo, es porque justamente empieza a pensar la cuestión de las violencias. Lo primero que piensa el feminismo cuando sale a la calle es “por qué nos matan”; es una pregunta incluso anterior a si nos explotan. Pero el movimiento de inmediato posterior es cómo vinculamos esta violencia que hoy se ensaña especialmente contra el cuerpo de las mujeres, de las lesbianas, de las trans y de los travestis, con las violencias laborales, con las violencias institucionales, con las distintas formas de explotación. Y eso nos lleva a repensar cuál es el trabajo que hacemos las mujeres, y qué hacemos los cuerpos feminizados, las y los migrantes, y las travestis.

Así, estamos obligadas a repensar el trabajo de un modo muy radical, nos obliga a mapear el trabajo en clave feminista. Cuestión muy importante porque históricamente el trabajo de las mujeres es el trabajo no reconocido, no pago, no remunerado, invisibilizado. Y esto nos permite una conexión con formas de trabajo como la economía popular, porque tienen las características más próximas o más afines a lo que es el trabajo históricamente feminizado, históricamente de las mujeres.

En este camino, el movimiento feminista como movimiento popular empieza a repensar la metodología del paro, de la huelga, justamente. En esta secuencia o genealogía que se hacía antes, del movimiento de desocupados y la reinvención de la estrategia a partir de la herramienta del piquete, que ya no está dentro de la fábrica sino que va a cortar las vías de comunicación, lo que el feminismo intenta es reinventar la metodología de la huelga, la metodología del paro, porque las primeras compañeras que dicen que quieren hacer paro son las que se supone que no pueden hacer paro. Varias compañeras con las que hemos coordinado estas iniciativas decían: “bueno, pero si yo hoy paro, hoy no como”, o “cómo voy a parar si eso implica dejar de alimentar a un comedor de un barrio”, o “cómo voy a parar si mi sindicato no me da el permiso para parar”. Entonces, la pregunta era: ¿qué significa hacer paro cuando esa herramienta no estaba disponible para estas formas de trabajo, para estas situaciones laborales muchas veces informales, no remuneradas, no reconocidas como trabajo?

En ese sentido el movimiento feminista aporta una redimensión del concepto mismo de trabajo y, por lo tanto, la reapertura de la pregunta de quién es hoy la clase trabajadora, quiénes la componemos, y cuál es el tipo de trabajo que hace esa clase que llamamos trabajadora. Lo que el movimiento feminista aporta es la idea de que no son sólo trabajadoras y trabajadores los que cobran salario, y en ese sentido desobedece la idea de que el salario marca la jerarquía entre ocupados y desocupados, entre ocupadas y desocupadas, porque desde el punto de vista del capital, las mujeres fueron históricamente desocupadas o trabajadoras de segunda, trabajadoras inferiorizadas. O sea que si no tomamos la idea de salario como la única definición y la única medida del trabajo, lo que podemos descubrir es una afinidad evidente entre el movimiento feminista y la economía popular, por ejemplo.

Pero también lo que ha hecho el movimiento es una alianza con las trabajadoras asalariadas, con las trabajadoras de los sindicatos. Me parece que hay una especie de triángulo que tiene que ver con cómo interpelar también a las compañeras de los sindicatos, en especial a las compañeras más jóvenes que están dando luchas internas muy importantes, y que quieren discutir cómo se combina, por ejemplo, una paritaria formal con una paritaria callejera o paritaria social. Es decir, empiezan a mapearse de otra manera las alianzas entre las mujeres “ocupadas” y las “desocupadas”, aparece otro punto de vista.

En ese sentido, me interesa enfatizar la desobediencia a la atribución que se arroga el capital de definir qué es trabajo. Esto tiene que ver con luchas históricas de las mujeres por discutir el concepto mismo de productividad. Cuando nosotras lanzamos la consigna “trabajadoras somos todas” lo que intentamos es dar cuenta de esta multiplicidad, señalando las formas de producción de valor que no son reconocidas aunque involucran a las mayorías, o son reconocidas de manera siempre inferiorizadas, en términos jerárquicos, siempre hacia abajo.

También encontramos una idea en el movimiento feminista que dice así: “hay explotación, incluso si no hay salario”, y esto abre la posibilidad de pensar las formas de explotación actuales que no pasan necesariamente por la mediación del salario. Por ejemplo la explotación financiera, que hoy esta extrae valor y explota a un montón de compañeros y compañeras que no necesariamente están inscriptos en el mundo asalariado, a través del endeudamiento masivo. Si no tomamos en cuenta estas realidad, entonces no percibimos justamente el modo en que hoy se está financiando el ajuste desde las economías domésticas: el aumento de tarifas y el descenso a nivel de la dieta básica.

Por eso desde el movimiento Ni Una Menos también hemos lanzado la campaña “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”. Esta idea de que nos queremos desendeudadas fue tomada por todos los sindicatos el último 4 de junio como consigna de la manifestación. Esto permitió enlazar la discusión del endeudamiento público del Fondo Monetario Internacional con las formas de endeudamiento privado y endeudamiento doméstico, y poner énfasis en el modo como la deuda impacta sobre la pérdida de autonomía de las mujeres, es decir cuando las mujeres queremos decir no y no podemos porque una trama de violencias nos fija en los lugares de violencia. El desafío es repensar qué decimos cuando decimos que somos explotadas, de qué manera estamos siendo explotadas y en qué sentido el criterio de explotación sigue siendo un vector de transversalidad en la conformación de la clase obrera.

Un punto más para terminar: hemos visto al feminismo manifestarse de modo masivo, y subrayo la palabra masivo porque la cantidad de movilizaciones y la cantidad de personas en la calle son un dato que es cualitativo y cuantitativo, que llama la atención a nivel mundial, y se ha corroborado en la coordinación internacional de los paros feministas. Pero lo que no se ve tanto es cómo estos escenarios de transversalidad se han ido construyendo de una manera que permite repensar la relación orgánica de violencia entre capital y acumulación. Hoy estamos rediscutiendo qué significa acumulación de capital y cuáles son las formas de violencia que el modo actual de acumulación necesita. Y lo que vemos es que en ciertos momentos históricos, cuando precisamente se están redefiniendo las formas de explotación, la violencia misma se vuelve una fuerza productiva. El feminismo era, hasta hace algunos años, un lenguaje de unas pocas, un lenguaje que producía más bien prejuicio en ciertos lugares, y creo que, a partir de estos diagnósticos feministas de la conflictividad social, el feminismo pasó a ser una herramienta de lucha, un método de comunicación de realidades y de situaciones muy diversas. Insisto, hoy el feminismo está siendo el lenguaje y la caja de resonancia de una conflictividad social muy amplia que está pensando la transversalidad de modo novedoso.

La tecnología es un factor clave en el desarrollo de la productividad del trabajo, pero el capital la utiliza como un arma contra los trabajadores. En lugar de reducir el esfuerzo y mejorarles la vida, los expulsa del proceso productivo o precariza sus prestaciones. ¿Qué regulación puede pensarse desde el Estado para modificar esta realidad?

Tombolini: Para entender el impacto de la tecnología en el mundo del trabajo, tenemos que entender una palabra que es un término matemático: exponencial. Exponencial es el modo como crece, justamente, la tecnología. Lo vemos en el resultado de la tecnología aplicada a nuestra vida, de modo cotidiano. Me puse a buscar algunos ejemplos como para comprender dónde estamos parados. 25 años atrás las casas y los departamentos en la Argentina costaban más cuando tenían teléfono, se vendían mucho más caro un departamento que tenía teléfono; hoy, en un teléfono celular hay más tecnología que la que llevó al hombre a la Luna. En 1996 se presentó la primera supercomputadora estratégica de carácter militar, la ACI, que tenía la capacidad de procesar 1,8 teraflops por segundo, costó 55 millones de dólares y ocupaba el 80 % del espacio físico que ocupa una cancha de tenis; en 2006 apareció otra computadora con capacidad para procesar 1,8 teraflops por segundo, costaba 500 dólares, era la Play III. En 1997, el campeón mundial de ajedrez, Kasparov, perdió contra la máquina Deep Blue; Watson tiene hoy 100 veces la capacidad de procesar información que tenía Deep Blue. Estamos ante la última generación de chicas y chicos que van a tramitar su licencia de conducir, porque pronto reinarán los coches autoconducidos. Watson genera diagnósticos médicos más precisos que el diagnóstico humano, asesoramiento jurídico más preciso que el asesoramiento jurídico humano. Es el mundo que viene, y a mí me parece que tenemos que entender que estamos bien jodidos si no hacemos algo, porque lo que está cambiando es la relación de producción capitalista en el mundo. Estamos transitando un proceso que no pasa por la Argentina, es de carácter global.

La relación entre el trabajo y el capital se va a replantear, y de hecho genera contradicciones hacia adentro del mundo del trabajo y hacia adentro del capital. Se empieza abrir una grieta clara entre el capital financiero y el capital productivo, y dentro del mundo del trabajo entre los trabajadores organizados y los que ya ocupan el 3% de la mano de obra en Europa, los trabajadores uberizados. Entonces, yo creo que esto no se va a resolver con una receta de cocina. Los sectores conservadores quieren que discutamos un conjunto de respuestas y nosotros tenemos que darnos la posibilidad de discutir cuáles son las preguntas. La primera pregunta que a mí me interpela es: ¿El fin de lucro es válido? Sí. Ahora, ¿es exclusivo y excluyente para organizar la vida de un pueblo? ¿Es el factor que nos va a permitir ser más felices el día de mañana? No. Y si el factor de lucro no es el elemento exclusivo y excluyente que debe organizar la sociedad, la discusión es entonces pre-económica, es profundamente política, tan política que ni siquiera creo que sea una discusión “de modelo”.

Miren, sobre finales de los años setenta y principios de los ochenta el mundo creyó en la transformación liderada por dos políticos, una de Inglaterra y otro de Estados Unidos, Thatcher y Reagan. En esa transformación lo que se definió es qué factor ordena las relaciones humanas, y este es el tema clave sobre el que tenemos que preguntarnos. Porque hoy, claramente, lo que ordena las relaciones humanas es el individualismo, la liquidez de las relaciones entre las personas, la recompensa instantánea de ese efecto tragamonedas de estar chequeando el celu todo el tiempo y ver la dopamina que te genera ese like, ese me gusta. “¿Che, no me diste retweet?” Eso es lo que nos ordena como sociedad. Contra esa liquidez podemos intentar cosas diferentes, que no son tan nuevas, que es darnos la posibilidad de construir o de reconstruir las raíces de las relaciones sociales, el concepto de lo colectivo.

Pero miren lo que sucede: resulta que cuando te vas a comprar un cuaderno reciclado, yo te digo “che, sale un poco más caro, porque es reciclado”, y bueno, lo pagamos más caro; te vas a un producto que preserva las ballenas y decís “pago más caro porque preservo ballenas”; la energía alternativa la pagás más cara porque es alternativa, y te parece bien. Ahora, cuando se trata de proteger el laburo nacional, si tenés que pagar un poco más: “Ah no, pero no es competitivo, querido, eso no”. “Ah, ¿eso no?”. Por eso es fundamental la lucha que se establezca del otro lado de los sectores conservadores que hoy gobiernan la Argentina. Salir de la idea que predomina hoy, “cagalo al de al lado que vas a estar mejor”, “es tu esfuerzo individual el que determina tu destino”.

Por mi función, me gusta recorrer los clubes de barrio, abandonados por el gobierno, olvidados, porque un club de barrio no es un espacio de rentabilidad económica, es un espacio de encuentro colectivo. Ahí se establecen historias, en la milonga, en la murga, con los abuelos jugando a los naipes. ¿Qué plata hay ahí para ganar? ¿Cuál es el fin de lucro ahí? No hay. De modo que lo que propongo es que entender que la discusión no es por las respuestas, sino por las preguntas. Esta lucha claramente tiene dos o tres operadores, y el primero tiene que ver con dejar de estar callado. Porque si nosotros no queremos que nos gobierne la propaganda, si no queremos que el futuro del mundo del trabajo dependa de un algoritmo, lo que tenemos que hacer es levantar la voz. Y como decía el Papa, hay que hacer mucho pero mucho lío. Muchas gracias.

¿Cómo reacciona el sindicalismo ante los cambios tecnológicos en la producción? ¿Es posible reconstruir una estrategia común para el conjunto de la clase trabajadora?

Schmid: Yo creo que este es un sistema asentado en el más feroz individualismo, en la acumulación desmedida de riqueza, al punto tal de atentar contra la casa común. No es ninguna novedad que en esa alocada carrera por acumular estamos destruyendo al planeta. Y creo que hay que tener bien presente que este ciclo del capitalismo es totalmente distinto al resto de la historia. Durante la Revolución Industrial hubo un desplazamiento gigantesco de mano de obra de la ruralidad hacia los centros urbanos, que dio lugar a la creación del proletariado; el actual ciclo expulsa mano de obra y no sabemos dónde va a parar. Ahora, cuando se habla del impacto tecnológico muchas veces se lo presenta como una maldición bíblica, algo absolutamente irresoluble. Pero en realidad, quizás este proceso esconde toda una serie de oportunidades que nosotros ni sabemos dónde están, y poca gente se anima a predecir dónde van a estar los trabajos del futuro.

En cuanto a alternativas como la renta básica universal, yo no puedo mirar el problema del trabajo desde cualquier lugar, lo miro desde mi condición sindical. Por eso, para mí el trabajo no es una mercancía y tiene un valor que va más allá de lo que dice el sistema capitalista, porque encierra esto que dijo Emilio que se llama dignidad, o sea mi lugar en la sociedad. Entonces, una renta básica donde la gente esté en la sociedad sin producir y sin hacer nada, ¿hasta dónde esto es aceptable cultural y sociológicamente?

Hay otras corrientes de pensamiento que proponen aplicarle muchos impuestos a la automatización y a los robots. “¿Usted quiere tener los robots que le van a dar más rentabilidad y productividad? Entonces a usted le pongo más impuestos”. Es obvio que ese desplazamiento de mano de obra debilita el costado fiscal, porque si no hay gente que aporte a la seguridad social y que no tribute es indudable que va a ser una chatarra, por más inteligencia artificial que tengamos. Y, además, hay que saber que estos cambios que se avecinan son los que se denominan disruptivos. Ya nunca nada va a ser igual que antes.

Y esto no es lo que va a suceder en el futuro, está sucediendo ya en un montón de lugares. Yo no podría ir al puerto y cargar la estiba como se hacía antes, con bolsas, porque está el contenedor, que ya cambió dramáticamente todo. La discusión que hoy tenemos en el puerto de Buenos Aires tiene que ver con la nueva forma de producción, se denomina la “integración vertical”. ¿Qué significa la integración vertical? Significa que un solo actor, un jugador global, una multinacional, tiene la carga capturada, tiene el flete monopolizado, y tiene la operatoria portuaria también monopolizada. Y están por sobre el Estado nacional. De repente esa estrategia empresaria deja a 200 compañeros afuera y el Estado no puede intervenir, o hace de espectador.

De modo tal que creo que no existe una respuesta única, porque entre otras cosas hay algo que nosotros tenemos que registrar con mucha precisión: no es verdad que el impacto tecnológico tenga la misma velocidad en toda la geografía. Cito un ejemplo, la India. ¿Ustedes creen que la India incorpora en la ruralidad toda la frontera tecnológica que tienen los países desarrollados? Se les arma una revuelta social. La política interviene administrando el ritmo de la tecnología. No va a llegar el impacto de la misma manera en África que en Europa, o que en Asia, o en América Latina. Frente a estos desafíos la respuesta es política.

Quiero abrir un paréntesis sobre qué hacen los sindicatos. Voy a nombrar tres casos nada más, pero hay muchísimos más. Los tres sindicatos marítimos que están en la Argentina deben de haber gastado algo así como 8 millones de dólares en simuladores de navegación y control de avería, incendio y técnicas de manejo de la navegación, que lo han puesto los trabajadores. Si la Argentina quiere tener Marina Mercante, oficiales y tripulantes calificados para esa etapa, tiene que poner la plata el Estado, no tienen por qué ponerla los sindicatos. Los sindicatos de la Argentina hace años que dan una respuesta, porque todos tienen centros de formación, algunos más sofisticados, otros menos, pero todos los sindicatos tienen un centro de formación para enfrentar las nuevas innovaciones. Lo que ocurre, la cuestión que subyace, es que más allá de la preparación y los instrumentos para enfrentar ese desafío, la respuesta de cómo se resuelve este tránsito hacia esa gigantesca transformación la tienen que dar los que están en el parlamento, los que están en el manejo de la cosa pública y también la sociedad de alguna manera.

La sociedad también se tiene que interpelar hacia adentro, por el hecho de que cada vez estamos más conectados, pero a veces estamos más aislados entre nosotros. Hablamos, pero no pensamos con el otro. Y este es un fenómeno de la globalización y del impacto tecnológico. Yo, honestamente, creo que no hay una respuesta común de la clase trabajadora. Creo que hay que ir en la búsqueda de una solución desde la política para un fenómeno que va a introducirse y va a provocar un antes y un después. Y me vino a la memoria algo, porque acá se habló de Luther King, y me hicieron recordar una frase de Gandhi. Gandhi decía que había cuatro cosas para destruir al hombre; la primera, la riqueza sin trabajo; la segunda, los negocios sin moral; la tercera, la política sin principio; y la cuarta, la concluyente, la ciencia sin humanidad. Muchísimas gracias.

segunda vuelta

Al finalizar la primera ronda de intervenciones, cuatro personas del público tomaron la palabra para comentar y en algunos casos formularle preguntas al panel. Andrea Delfino, de la agencia de noticias Telam, contó los pormenores del conflicto desatado por el despido de mas de la mitad de los empleados de la empresa estatal. Alejando Ruiz, del Sindicato de la Televisión (SATSAID), introdujo el clivaje kirchnerista para recordar que hay alternativas posibles al neoliberalismo, que fortalecen la dignidad de los trabajadores. Laura Bitto, del Movimiento Popular La Dignidad, puso en el centro la idea unidad de los trabajadores como motor de la estrategia. Por último, el secretario general de los trabajadores aceiteros, Daniel Yofra, relató sus experiencias en distintas fábricas del cordón industrial del sur santafecino, donde siempre la reconversión productiva trajo tercerización y precarización, para terminar afirmando que todo depende de la capacidad que tengan los laburantes para organizarse: “Y esto lo digo con el mayor de los respetos por los creyentes: en la medida en que sigamos yendo a ver al Papa, y no estemos cerca de los trabajadores, va a ser muy difícil ese cambio”.

Levy Yeyati: Me quedé pensando en algo al escuchar la intervención de la compañera. Cuando hablaba antes de Martin Luther King y los negros del gueto que se deprimían, me refería solo a los hombres porque la depresión, la violencia y el alcoholismo eran propios de los hombres, no de las mujeres. Esta es mi interpretación, tal vez me equivoque: las mujeres no se deprimían porque, en el fondo, siempre tenían algún trabajo, no remunerado pero algún trabajo. Las mujeres en el gueto trabajan. Las mujeres, simplemente por cuestiones de determinismo cultural, son las primeras que entienden que todo es trabajo y no solo el trabajo asalariado. El hombre sin el trabajo asalariado no sabe qué hacer. Esa posición cultural es asimétrica.

Y me quedé pensando en que hay una línea que conecta este movimiento femenino y feminista con el futuro del trabajo. La característica fundamental de la revolución tecnológica actual no es la robotización sino la inteligencia artificial. Así como el robot remplazó al músculo humano, la inteligencia artificial remplaza a la inteligencia humana. Hay una serie de cuestiones asociadas con la empatía, es el caso de las economías del cuidado, posiblemente determinadas por la cultura, que son trabajos muy femeninos. Los trabajos del futuro son en general más femeninos. El futuro del trabajo es en cierta medida más femenino. Y nosotros, los hombres, tendremos que aprender a hacer las cosas que las mujeres hacen, porque van a ser las más resilientes a la automatización.

Yo no sé si efectivamente esos trabajos son más femeninos, pero creo que la docencia o el cuidado de adultos mayores y de niños, las terapias, son trabajos en donde el porcentaje de mujeres es mayor, y son menos automatizables que el economista. Se puede consultar la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para buscar cuáles son los trabajos en los que hay, en proporción, más mujeres empleadas. En la mayoría de los casos son trabajos donde la empatía, la cercanía, la comprensión, las habilidades blandas son más importantes. Hoy, muchos de los trabajos menos sustituibles son llevados adelante por las mujeres, y muchos de los trabajos más valiosos y peor remunerados, me refiero a la docencia y al cuidado, son trabajos llevados adelante por mujeres. Me parece que hay una conexión.

El otro punto que me parece importante resaltar es que la automatización va a estar mediatizada inevitablemente por la política y la sociedad. La sustitución laboral va a estar mediatizada, pero va a suceder. Emilio dice que van a luchar, esa es una actitud. Yo creo que pensar que le vamos a ganar a la tecnología es una batalla perdida. Dado que la penetración tecnológica es inevitable, es preciso pensar cómo afrontamos lo que de un modo u otro va a suceder. ¿Cómo hacer para que juegue a nuestro favor? Cuando digo “nosotros”, estoy pensando en las organizaciones de base y los sindicatos que tienen que sentarse a discutir con el capital y con el Estado en torno a la velocidad y las condiciones en las que la transición se dará. La tecnología tarde o temprano va a entrar, y hay que empezar a pensar cuáles son las condiciones desde el punto de vista del trabajo para que ocurra una transición justa.

Schmid: No hay que confundir el problema que tenemos en el país con esta cuestión de la tecnología, porque son dos problemas distintos. Respondo así por una simple y sencilla razón: el mismo movimiento obrero no es todo lo mismo. Hay que comprender que una cosa es el sector estatal y una cosa es el sector privado; que una cosa es el sector ligado al comercio exterior y otra cosa es el sector ligado al comercio interior; una cuestión son los sindicatos industriales y otra cuestión son los sindicatos de servicios. Y todo eso no es tan sencillo de ensamblar. Hasta los años setenta las grillas salariales estaban más o menos en sintonía, entonces la pelea era mucho más sencilla porque tomábamos como referencia determinado sector y todos se encolumnaban detrás. Eso dejó de existir. Hoy la dimensión salarial es un serrucho, algunos están muy arriba y otros están muy abajo. Yo soy uno de los que me resisto a decir siempre los porcentajes de salario, porque lo que para mí puede ser una pauta salarial atrayente para el docente no lo es, porque necesita un aumento del orden del 100%. Esto es una aclaración que tenemos que hacer.

Por otro lado, no es cierto que todos los países de la Unión Europea estén de acuerdo sobre este tema. Los países nórdicos acaban de decir que la famosa renta universal no dio los resultados que necesitaban y la están revisando. Por último, en el fondo de esta cuestión está la matriz educativa y nosotros necesitamos que haya un acuerdo para revisar esa matriz y enfrentar este fenómeno. Porque lo que ocurre cada vez que tenemos una crisis es que vamos para atrás y quedamos atrasados respecto a lo que sigue pasando en el mundo, porque el mundo no se va a parar porque nosotros tengamos problemas. El mundo sigue funcionando, hay países que siguen teniendo la delantera en algunos aspectos, y nosotros corremos detrás. Esto no siempre fue así en la Argentina.

Vero Gago: Con respecto a la pregunta que estaba en la invitación sobre el fin del trabajo, creo que estamos discutiendo en torno a una idea del trabajo bastante acotada, porque se refiere al modo asalariado, formal, sindicalizado, masculino. Cuando se usaba el eufemismo de tramitar mal el ocio, pensaba que lo que hoy está en crisis es la subjetividad masculina que referencia su autoridad familiar, personal y subjetiva en la medida del salario. O sea, que cuando esa subjetividad pierde la referencia del salario como construcción de su autoridad, empieza a estar en crisis, y una de las maneras en que esa crisis se expresa es en la violencia doméstica.

Entonces, cuando discutimos la crisis de sentido de la actividad social y de la actividad productiva, hay que calibrar cuánto estamos hablando de una crisis de la subjetividad masculina. En ese sentido, yo creo que no es una cuestión “cultural” como se decía antes, sino una cuestión de cómo se organizan las jerarquías en la división sexual del trabajo. Encuentro necesario aclarar este aspecto, porque me parece que en esa alianza posible, nueva, que depende de una redefinición del trabajo y de la conflictividad social, y de una redefinición de lo que es el valor, hay una clave para pensar qué significa hacer política, producir y disputar la riqueza de otra manera que no sea simplemente tener una visión nostálgica de un trabajo que ya no existe.

Pérsico: En primer lugar, a mí lo que me queda claro es que no nos ven. El otro día vino acá Juan Grabois y se enojó con algunos panelistas. La verdad es que dan ganas de enojarse, soy honesto, porque no nos ven. La visión que tengo de la situación es que no ven dónde están parados. Juntamos 50.000, y no nos ven; juntamos 200.000, y no nos ven; juntamos 500.000, y tampoco. Quizás hay que mirar bien esto de la revolución de las mujeres, porque lo hicieron mejor, están consiguiendo más cosas que las que venimos consiguiendo nosotros, por lo menos las ven, les tienen miedo. Al margen de eso, es un fenómeno que se necesita estudiado porque es una revolución mundial, y no hay que comerse que el capitalismo y los neoliberalistas están a favor. Mentira. Nosotros hemos conquistado cosas, venimos peleando por el aborto desde hace muchísimos años y que hoy un pedazo de ellos planteen esto es porque lo hemos conquistado, como también existen hoy políticas de derechos humanos aceptadas por la derecha; o que un negro haya llegado a la presidencia de Estados Unidos, se debe a la pelea de los esclavos y de los negros, no me la cuentan que fue al revés.

Yendo más al sector específico, quiero hablar un poco sobre esto de que no nos ven, y algo vamos a tener que hacer, los vamos a morder y los vamos a comer. Estamos en una situación que vamos a terminar en el canibalismo. Están invadiendo Europa con negros que se ahogan en el Mediterráneo, pero va a ser peor, un día va a haber una oleada, vamos a organizar una oleada grande y los vamos pasar por arriba, les va a quemar a todos. Porque la situación es que si yo mido el 1% más rico hoy es mil veces más rico que antes, porque el crecimiento es abismal. El problema es el capital, el problema no es la tecnología. La tecnología es como tener muchas armas, la cuestión es quién tiene el dedo en el gatillo de ese arma.

Y el problema es que nosotros no somos un país que recibe capital, somos de los países que aportamos capital. ¿Y saben quiénes son los que más aportan? ¿Saben dónde está la plata de las Lebacs? En las dificultades que tienen mis chicos en la escuela, en que no tienen la doble escolaridad. Ahí está la plata de la Lebacs. En la falta de higiene que tienen nuestros barrios, en la falta de sanidad, en la falta de cloacas, en esos lugares está la plata de las Lebacs. Y es una decisión política no ver a este sector. Entonces, me da una bronca bárbara y me dan ganas no de cortarles la 9 de julio, sino de prenderle fuego a la Casa de Gobierno, a estos tipos que no van a aprender nunca, no van a entender nunca la situación que estamos viviendo.

La situación es muy difícil: el gobierno nos dio algo, sí, nos dio subsidios, bienvenido sea el subsidio, pero yo quiero trabajo, hermano, porque esto no resuelve el problema. Este capitalismo nos está llevando a una situación sin salida, y después somos los culpables nosotros de que en diciembre se prenda fuego el país. No, muchachos. Si no nos ven, va a pasar. Hay una situación muy grave en el mundo y no se encuentran respuestas. Nosotros encontramos una respuesta, que es la economía popular. No sé si es buena, es la que se nos ocurrió. El ajuste más grave se produce ahí abajo, cae sobre los más humildes, porque lo produce el mercado. Cuando lo producen los gobiernos pueden decidir donde recortar. El gobierno anterior decía “ajusto esto, ajusto esto otro”, y trataba de que no vaya para abajo. Pero cuando el ajuste lo producen los mercados, es para el más débil. No es lo mismo la inflación que tenemos nosotros que la inflación del pobre: la inflación del pobre es el doble.

Entonces, hay una situación que no se ve y nuestra única salida es cambiar este sistema, no hay otra, no hay manera de adaptar este sistema, hay que buscar otro sistema diferente, llamémoslo como lo llamemos.

Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande por la unidad con el resto de los trabajadores. Los estados trataron siempre de dividirnos e hicimos un esfuerzo muy grande para construir unidad para discutir un modelo de país diferente, pero tiene que ser muy diferente. No sirven las recetas anteriores, y nosotros estamos tratando de inventar, no sé si lo hacemos bien pero por lo menos ponemos el esfuerzo en esa dirección. Si la política no da respuesta a estas cosas, algún día esto va a entrar. Nosotros hemos presentado cinco leyes en la Cámara de Diputados, seis con la de Emergencia, y ya hemos metido dos, y vamos a tratar de seguir metiendo. Pero no se construyeron desde adentro de la Cámara de Diputados, vinieron siempre desde afuera hacia adentro. Como decía un compañero, ¿saben por qué se aprobó el aborto en la Cámara de Diputados? Porque entró un aire fresco por la ventana, sino no se aprobaba, te lo aseguro.

Entonces, perdónenme por la vehemencia, pero es porque estamos muy mal. Este gobierno nos lleva a una situación contra la pared y todavía no empezó lo peor, lamentablemente. Esto va a ser mucho peor para nosotros y nos han robado la educación, nos han robado la salud, no nos van a robar la capacidad de organizarnos y rebelarnos, y la capacidad de hacer política. Vamos a hacer política y nos vamos a seguir rebelando.

(El video completo del conversatorio puede verse aquí)